県立図書館で2冊の本を読んだ。まちづくりについての本。とても参考になる。

文章が端的で分かりやすく、事例なども掲載されていて参考になる。

ビジネスとして成立させるためのポイントも掲載されているので良い。まちづくりってとても楽しそうで興味深い。

趣味レベルでなく、ちゃんと継続できて、それが実際に住んでいる人たちに貢献できるようにするために、ビジネスとして成立させることが非常に重要。これらの書籍で学びつつ、実践・体験することで、よりしっかりとしたノウハウと実践力を身につける。

県立図書館で2冊の本を読んだ。まちづくりについての本。とても参考になる。

文章が端的で分かりやすく、事例なども掲載されていて参考になる。

ビジネスとして成立させるためのポイントも掲載されているので良い。まちづくりってとても楽しそうで興味深い。

趣味レベルでなく、ちゃんと継続できて、それが実際に住んでいる人たちに貢献できるようにするために、ビジネスとして成立させることが非常に重要。これらの書籍で学びつつ、実践・体験することで、よりしっかりとしたノウハウと実践力を身につける。

映画と証跡は全然違う。本当に全く違う。どちらもおもしろいと覆ったけど、個人的には、映画の方が僅差で勝った。理由は「おもしろさ」に焦点を絞って、登場人物たちが「おもしろさ」を中心にしのぎを削る様が、とても共感できるからだ。

小説は、人間の表裏を「騙し絵」として表現していて、ダークサイドも実直に文字で表現されている印象。対して、映画はもっとライトに、登場人物たちの戦略や目論見を「騙し絵」として表現していると解釈した。

映画だとライトな分だけ受け止めやすいし、大泉洋さんをはじめて、メインキャスト陣のキャスティングが全体的にフィットしている点も、加点要素な気がする。

小説は、登場人物や、話を展開するキャラが変わる。違う目線で一つの物語が進んでいく。最初は慣れない感じだけど、これが意外とのめり込んでしまうので、気持ちよく読むことができた。

映画にせよ、小説にせよ、

は共通して良い点であって、どちらも良いし、どちらも楽しめた。

【小説】騙し絵の牙 (Amazon)

https://amzn.asia/d/cfE8gBr

これが人生の一冊だ、という本に出逢えることは、本当に幸運なんだろう。

しかも、月に2〜3冊しか読まない程度の読書量にもかからず、だ。何度考えても、自分はラッキーだと思える。

さくらももこさんの「ひとりずもう」。僕の人生の一冊は、これだ。

僕には珍しく、何度も再読している。そして、再読するたびに、感動を覚える。

さくらももこさんは、「もものかんづめ」や「さくのこしかけ」など多くの代表作があるが、この本が一番だ。

ネタバレしたくないので、ざっくりと紹介すると、テーマは「青春」で、さくらももこさんの思春期から話が展開される。といっても、周りが思春期だけど自分は…的な内容で、前半は、相変わらずの「ももこ節」で、素直におもしろおかしく読める。

物語の途中から、話が急展開。浮足立った段階から、文字通り、地に足をつける段階になって、ムードが一変する。そして、紆余曲折を経て、一つの解にたどり着くのだけれども、その場面が最高に印象的。

(珍しくも)数度の挫折を味わったさくらももこさんが、それでも挑戦し続けるという展開。自分でも「自分にこれだけのガッツがあったなんて信じられない」といった表現を使うほど、打ち込んだシーン、そして、その結果。

それらの情景や心情が、ストレートに、しかし柔らかく伝わってきて、胸を打つ。

もともと、さくらももこさんの文章は本当に秀逸で、読み出した途端に、その世界にぬるっと引き込まれるのだが、なんと言うか、色鮮やかさがプラスさせれて、世界が広がって、時を忘れるのも忘れるくらいのレベルで読みふけってしまっていて、余韻が続いている時に、そうなっている自分に気がつく。

翻って、自分はそういう瞬間や、打ち込めるものがあるのか?出会っているか?と自問して、毎回、襟を正す。

そういう意味でも、良い本だと思うし、出会えたことに、今でも感謝しているし、感謝し続けると思う。

以下、要点を思った部分を記載する。

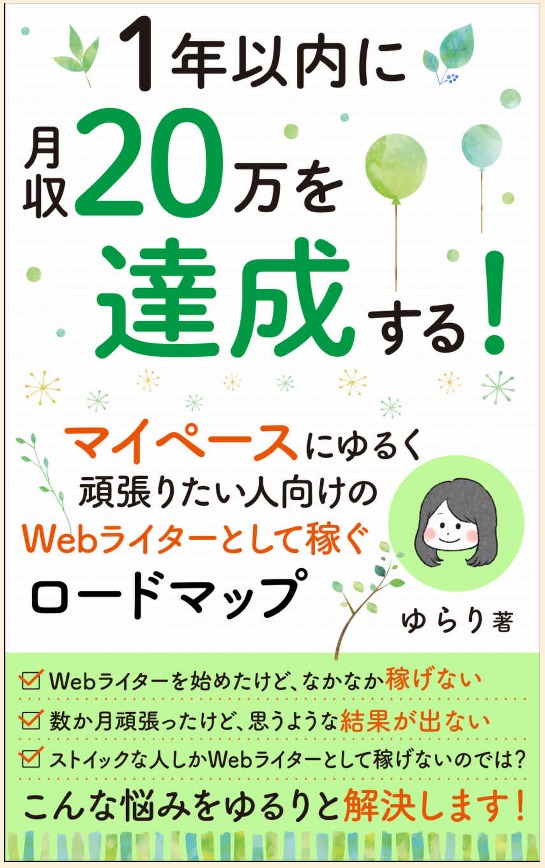

その他として、「月●万円を稼ぐための作業量の目安」というのが、5、10、15、20万円ごとに記載してあって参考になった。見るに、毎日2時間、月20日くらいは働いているので、やっぱりある程度稼ぐには、時間も労力も必要だ、ということが分かって、とても参考になった。

それと、最後の『自分を強制的に追い込む」という点も、とても納得できたし、共感が持ててよかった。

さくっと読める書籍なので、オススメ。

自分に甘くなるというのは、自分を甘やかすという意味ではなくて、「どんな時でも自分を許す」ということ、と本を読んでいて勉強になったのでメモ。

自分を許すと、相手も許すことができる。結果、周りにも優しく接することができるようになる。

人間は、それぞれが「〜なければならない。〜であるべきだ」といった「自分ルール」を意識的にも無意識的にも持っていて、その自分ルールを守らない人は、自分であろうと他人であろうと批判・避難してしまうようだ。

だから、自分を許す精神で、自分にも他人にも接したら、優しくなれる。自分にも優しくなれるから、しんどくならない。そして、そういう自分だと他人にも優しくなれるから、周りもしんどくならない。

結果として、自分も他人もHappyになれるのであれば、やった方がきっと良い。

良い本を読んだ。実践して検証してみる。

読了。実践ノウハウが満載で生々しく、とても参考になる。

一部に「スタートアップは総合格闘技。以下の全てをかねそえる必要がある」とのことで、参考になったのでご紹介。

<スタートアップに必要な要素>

1.経営者のビジョン

2.ビジネスアイデア

3.チーム

4.デザイン

5.プロダクト開発力

6.マーケティング

7.ブランディング

8.マネジメント

9.ファイナンス

10.プライシング

11.タイミング

全部響くのだが、今現在の自分に一番響いたのは「3.チーム」だ。一人でできることの限界と、テームで動いたほうがより大きなビジネスや仕事ができるということは骨身にしみているのだが、自分が求めるチームメンバーがなかなかいないというジレンマに陥っている。

素敵なメンバーを集めて起業してる人は、どうやっているのだろうか?

もしかしたら考え方が逆で、良いメンバーを求めるのでなく、今いるメンバーと一緒に成長していく、という考えか、その両方が必要なのかもしれない。

ビジネスで成功している人の思考や行動について紹介されている書籍。自己啓発本。さくっと読めるので、気分転換にもオススメ。

内容はタイトルのとおり。お説教というか、読み手を諭すような文章の本。

類似の書籍と大きく変わらない印象だけど、そういう他の本の復習という意味でも、読んで良かったと思えた。

日本の義務教育では、お金についてちゃんと教えてくれていないから、日本古来の(良いも悪いも)お金の価値観が植え付けられていて、それはお金持ちの価値観や考えと異なるから、お金持ちに慣れない人が多い。

冷静に考えたら、至極まっとうな話だ。

教育とは洗脳とも言えるので、自分の潜在意識をお金持ちのそれに書き換える必要があるのかもしれない。

そのためにも、再読しようと思った。

勢いがすごい本だな、というのが率直な印象。分かりやすいギラついたパワーがある本も、たまには読んでみると、少し前を思い出せるし、やっぱり元気をもらえるから良い。

良いチームを構築することの大切さは、日々痛感している。売り上げもそうだけど、高品質・高価値の仕事を顧客に提供するためにも、良いチームを構築する。

タイトルのとおり、クラウドファンディングで成功するためのエッセンスがまとめられている本。

全体的に、端的に記載してあってサクッと読めた。

個人的には、「既存の関連プロジェクトのリサーチ」と、「公開する前にいかに関係者・支援者を増やすか」の2点が勉強になった。

ローカルビジネスの成功ポイントは、「①地域の人自身が稼げるモデルを築くこと」と、「②その地域のコミュニティをいかに構築するか」、そして「③そのコミュニティで教育、医療、雇用などの経済要素を有機的につなげて相互作用させるか」の3点だと、今は考えている。

原資をいかに確保するかは、どんなビジネスでも問題となるもの。ましてや、人口減少が続いているローカルでは、なおさら。

クラウドファンディングは、地域外、さらには日本以外からもお金を持って来れる良い枠組みだと思うので、上手に活用したい。